2018年12月10日、NASAの無人宇宙探査船「ボイジャー2号」は、太陽風が届く限界地点である「ヘリオポーズ」を通過し、有害な宇宙線が飛び交う「星間空間」に突入しました。

太陽圏を脱出し星間空間に到達した人工物は姉妹機である「ボイジャー1号」に続いて2機目となります。

今回ボイジャー2号の太陽圏脱出から約一年が経過したのを機に、科学者たちはボイジャーの成し遂げた歴史的な偉業とこれまでに観察してきた新たな事実を論文としてまとめています。

未踏の領域である星間空間に到達したボイジャーは、地球にいる私たちにどんな驚きを届けてくれているのでしょうか。

当初の予定は5年――想像を超えたボイジャー2号の長期間にわたるミッション

1977年に打ち上げられたボイジャー2号は木星と土星を調査したあと、天王星、海王星と太陽系の惑星で最も外側にあり、これまでどの探査機も到達できなかった星を次々と訪れました。

「グランドツアー」と名付けられたボイジャー2号の旅は、当初5年しか続かない計画でした。

しかし科学者たちはボイジャーに積まれた機器の調整や、地球での受信アンテナの改良などにより、打ち上げから42年たった今でもボイジャーからの貴重なデータを得ることができています。

海王星を訪れ惑星探査ミッションを終えたボイジャー2号は、その後太陽系の外側の領域に向けて新たな航海をスタートさせます。

ボイジャー2号の前には、姉妹機であるボイジャー1号、それ以前にはパイオニア10号と11号がそれぞれ惑星探査ミッションを終えた後、太陽系の外に向かい始めていました。

科学者たちは太陽の影響が途絶える場所がどこにあるのかを長い間知りたがっていました。

太陽は自身を中心にエネルギーを放出しています。

それらは遥か遠くにまで影響を及ぼし、宇宙を飛び交う有害な宇宙線が地球を含む惑星に届くのを防いでくれています。

太陽風は太陽系の惑星を守る泡のようなもので、太陽圏とは、いわば宇宙という海に浮かぶ船です。

ボイジャー2号や1号が向かうのはこの船の外側――星間空間です。

しかしこれまでどの探査機も太陽圏の端に到達したことがないため、科学者たちはそれが太陽からどれだけ離れた場所にあり、またそこがどのような変化に富んでいるのかを推測することしかできません。

ボイジャー2号の前にはボイジャー1号が先に太陽圏の端に到達しましたが、残念ながら1号に積まれていたプラズマを観測する科学機器は故障しており、完全なデータを得ることは叶いませんでした。

(ボイジャーよりも前に飛び立ったパイオニアも星間空間に向かっていますが、こちらはすでに交信が途絶えています)

そのためボイジャー2号が星間空間に到達しそこで得ることになるデータには、宇宙の謎を解くカギとしての大きな期待が寄せられるようになりました。

ボイジャー2号が明らかにするヘリオポーズと星間空間の謎

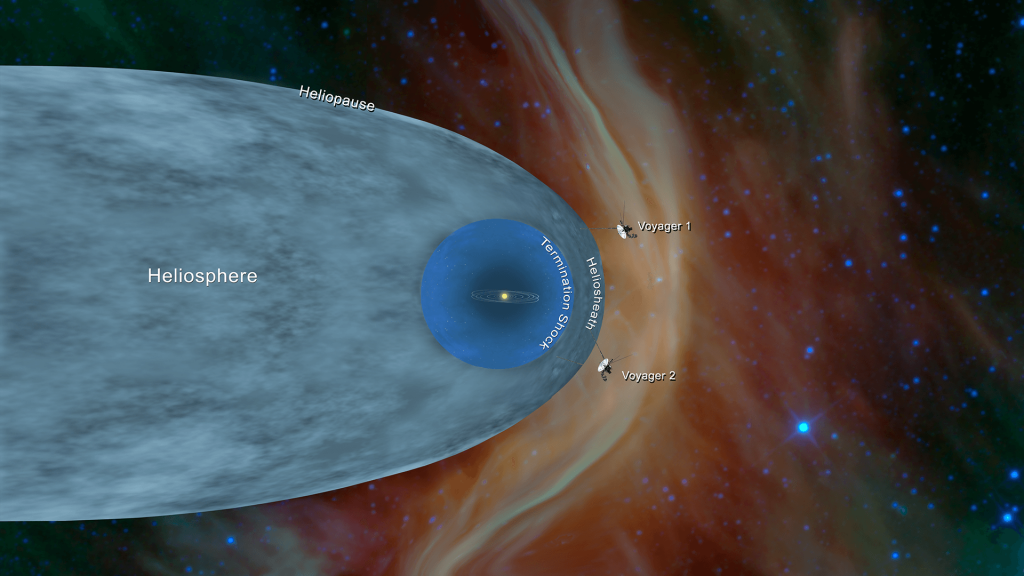

ヘリオポーズを越えた2機のボイジャーのイメージ Credits:NASA/JPL-Caltech

ヘリオポーズを越えた2機のボイジャーのイメージ Credits:NASA/JPL-Caltech

1975年から始まったボイジャープロジェクトの科学者であり、今回の研究論文にも参加しているカリフォルニア工科大学の物理学教授エド・ストーン氏は、打ち上げ当時を次のように振り返ります。

私たちは、あらゆる方向に加速するイオン化されたプラズマで作られた太陽風が、太陽自身の周りにどれだけ大きな泡を作るのかについての定量的な考えを持ち合わせていませんでした。そして宇宙船が星間空間に到達できるほど長生きできることも知りませんでした。

元々木星と土星を探査することが目的だったボイジャー2号は、科学者の思惑を超え42年たった今でも宇宙に関する様々なデータを地球に送り続けています。

科学者たちでさえ想定していなかったボイジャーの活躍は、太陽風と星間空間との境界線についての新たな事実をもたらしました。

2012年にボイジャー1号が太陽圏の端に到達した際のデータと今回のボイジャー2号のデータを比較すると、これまで太陽圏の端と考えられていたヘリオポーズが一定の幅ではなく、まるで呼吸の時に肺が膨張と収縮を繰り返すように、その大きさが変化していることがわかりました。

これは新たな謎ですが、研究者は、11年ごとに繰り返される太陽活動の増減サイクルが関係していると推測しています。

これまで科学者は太陽風の影響は外に向かうにつれて徐々に弱まっていくと考えていました。

しかし2機のボイジャーからのデータは、太陽圏の端が一定の幅を持った単純なエリアではなく、流動的で収縮を繰り返す複雑な場所であることを示しています。

研究の共著者であるアイオワ大学のドン・ガーネット氏は「太陽圏と星間空間との境界線が流動的であることには驚くばかりだ」と述べています。

またボイジャー2号の粒子計測器の一つは、太陽圏内部にあった粒子を星間空間でも検出しています。

これは太陽圏と星間空間との境界が非常にあいまいであることを示しています。

一方で太陽圏の中と外のどちらにおいてもあまり変わらない部分もありました。

先に星間空間に到達したボイジャー1号は、ヘリオポーズ付近の磁場を観測し、それが太陽圏内の磁場と変化がないことを確認しています。

しかしこの時点で星間空間に到達していたのはボイジャー1号のみだったので、磁場の変化がないのはこの地点特有の現象なのか、それとも全ての地点で共通なのかは、ボイジャー2号が星間空間に到着するのを待たなければなりませんでした。

その後ボイジャー2号から送られてきた磁場のデータが1号のものと同じ結果であることがわかり、太陽圏内とヘリオポーズ付近の星間空間側の磁場との間には変化がないことが証明されました。

他にもボイジャー2号は、太陽圏内でのプラズマが高温で低密度であることを明らかにする一方、太陽圏の外に近づくにつれ、それが低温で高密度に変わることも明らかにしています。

ボイジャー2号が星間空間に到達することで得られたデータは、今後宇宙にある様々な恒星とその周りを回る太陽系外惑星の調査に役立つ可能性があります。

まだまだ旅は終わらない!ボイジャーの今後の展開と引き継がれる技術

孤独な航海者ボイジャー……決して還ることのない果てしなき旅 Credits:NASA/JPL-Caltech

孤独な航海者ボイジャー……決して還ることのない果てしなき旅 Credits:NASA/JPL-Caltech

ボイジャーがこれほどまでに長く稼働していられたことは当事者たちにとっても驚きでした。

ボイジャーが打ち上げられた1970年代は人類が宇宙に進出し始めて20年ほどしかたっていなかったため、まさか宇宙船が40年以上も動くとは考えられてすらいませんでした。

しかしボイジャーのエンジニアは、不要になった機器の電源を落としなるべく長く稼働できるよう調整し続けてきました。

努力の甲斐あって2機のボイジャーともあと5年ほどは稼働し地球にデータを送ることができますが、エンジニアたちはさらに活動期間を延ばすための新たな計画を練り始めています。

一つはアンテナの指向性を調整することです。

宇宙船には地球の方向を認識するためのアンテナが備え付けられていますが、これらは地球から遠ざかるにつれて次第に感度が衰えていくため、姿勢を制御することで指向性を取り戻す必要があります。

アンテナの調整は一日でも長く地球と交信するためには不可欠なメンテナンスです。

ボイジャー1号は2017年に姿勢を制御するためのスラスタを起動しています。

ボイジャー2号もまもなく、1989年の海王星のフライバイの時以来となるスラスタを起動する予定となっています。

またボイジャー2号は今年の夏、「Cosmic Ray Subsystem」と呼ばれる、宇宙線を検出する機器のヒーターをオフにしました。

これにより寿命が延びる反面、機器の温度が下がってしまうため、正確なデータを収集することが困難になる可能性があります。

しかし幸運にもCosmic Ray Subsystemは、科学者が温度の下限と予想したマイナス45度を下回るマイナス58度になっても機能し続けています。

エンジニアはこの先も電力を節約し必要とされる機器に分配することで、ボイジャーのさらなる稼働期間の延長を目指しています。

2019年11月5日現在、ボイジャー1号は地球から148天文単位(約222億キロメートル)、ボイジャー2号は122天文単位(183億キロメートル)先の星間空間を進んでいます。

またボイジャー2号のデータが地球に届くのに必要な時間は、約16.5時間となっています。

ボイジャーからの太陽風や星間空間に関するデータは、2024年に打ち上げが予定されているNASAの星間マッピングを目的とした宇宙船の開発に役立っています。

ストーン氏はボイジャーの新しい旅について次のように語ります。

2つのボイジャーは訪れたことのない地域を探索しているので、毎日が発見の連続です。ボイジャーは深宇宙についての新しい洞察で私たちを驚かせ続けています。

人工物として初めて太陽圏の外に出たボイジャー1号と2号は、今後も新たな宇宙の謎を地球に届けてくれるはずです。

打ち上げから42年……ボイジャーはずっと暗い宇宙で頑張ってきたんだね

まだ5年くらいは交信可能なようだからな、これからも新しい発見があるに違いない